螺旋聚合物因其独特的构象特性已在手性分离、医学及圆偏振发光等领域备受关注。近年来,其在二次电池领域的应用潜力逐渐被证实,但相关研究仍待深入挖掘。聚异腈作为一种聚合度可控、分散度低的经典螺旋聚合物,具有主链结构高度稳定且规整、侧链结构易于功能化修饰的突出特点,可成为构建侧链含电化学活性基团聚合物的理想选择。尽管电化学活性聚合物在电池领域已获得广泛应用,但关于聚异腈类电化学活性材料的应用研究尚属空白。

醌类聚合物因循环稳定性优于醌类小分子,已成为高容量有机正极的优选。然而,受限于现有的合成方法,醌类聚合物正极材料仍面临诸多亟待解决的技术难题。在侧链醌型聚合物的合成过程中,常规"接枝法"存在接枝转化不完全的难题,易导致电极材料性能的不稳定;而采用"自由基聚合法"时,聚合过程中又容易发生链转移和自由基捕获等副反应,导致分子量下降、分子量分布变宽,从而严重影响材料的批次稳定性和基本电化学性能表现。

因此,我们认为:通过合理设计与调控将醌式结构与聚合度可控的聚异腈相结合,不但能为开发高性能有机聚合物储能材料提供一种新的合成策略,也将拓宽螺旋聚合物的研究新方向。

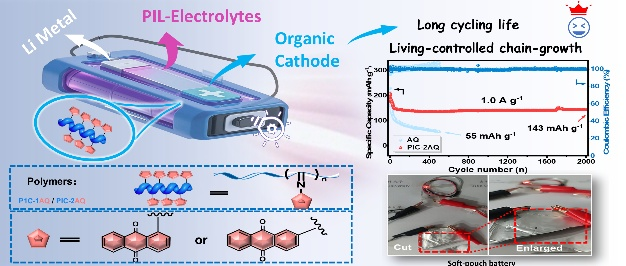

在上述背景下,陈峥教授团队与吴宗铨教授团队联手合作,报道了以一种以Pd-II催化活性聚合的策略,以1-氨基蒽醌(1-AAQ)和2-氨基蒽醌(2-AAQ)为起始单体,构建了系列螺旋聚异腈蒽醌(PIC-1AQₙ和PIC-2AQₙ),具有可精准调控的分子量(Mn)、高产率(≈90%)、低分子量分布(PDI<1.30)。通过螺旋构象将AQ单元以非共面方式悬挂在主链外侧,显著抑制了分子间π-π堆积并暴露出更多羰基活性位点,从而解决了传统醌类聚合物因溶解、低分子量和副反应导致的循环稳定性差等关键问题。

在此基础上,该团队进一步对邻位/间位聚异腈蒽醌的性能进行对比。其中,由于具有更窄的能带间隙(2.94 eV)、更低的未占据分子轨道(-3.54 eV)和更高的空间自由度,PIC-2AQ表现出最优异的性能。通过理论计算和非原位FT-IR与XPS证实羰基为可逆储锂活性中心,并比较了不同聚合度(DP = 50、75、100、125、150)PIC-2AQ的电化学性能。其中,采用PIC-2AQ₁₀₀组装的锂金属电池(LMBs)在1 A g⁻¹电流密度下实现了2000次稳定循环后仍可保持141 mAh g⁻¹的容量,远优于同类醌聚合物。优异的倍率和长循环性能源于螺旋骨架赋予的快速Li⁺扩散、高赝电容贡献以及极低电荷转移阻抗。

为拓展柔性器件应用,该团队开发了一类原位聚合的聚离子液体(PIL)固态电解质:由VBImTFSI与HFBMA共聚而成,兼具高离子电导率和低界面阻抗(138 Ω),且与PIC-2AQ100正极/锂负极形成牢固粘附。基于该电解质组装的软包全固态电池可在反复折叠、裁剪等极端机械变形下持续供能,50次循环后仍保持大于100 mAh g⁻¹,显著提高了有机锂金属电池的安全性和可穿戴场景适应性。

图(1)活性聚合策略构建螺旋聚异腈蒽醌锂金属电池及软包电池

该研究成果以“Helical Poly(isocyanide anthraquinones)-Based Cathodes for Long-Cycling Lithium Metal Batteries”为题,发表在Angewandte Chemie International Edition上(Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202512956, DOI:10.1002/anie.202512956)。炸金花在线-炸金花在线玩

博士研究生王雪涵为第一作者,吉林大学陈峥教授、吴宗铨教授为通讯作者。

论文链接://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202512956