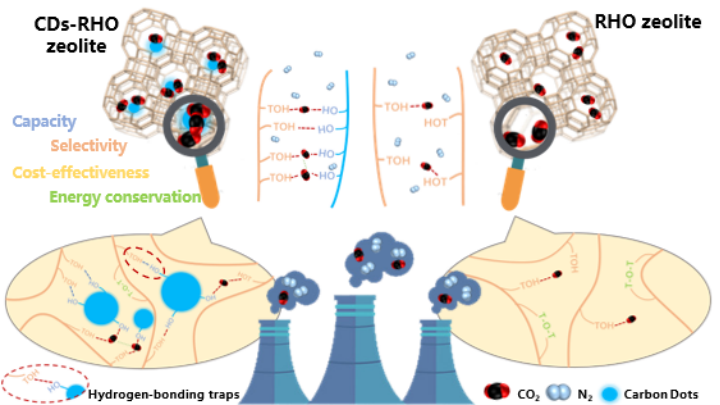

沸石凭借优异的稳定性与合适的孔道尺寸成为极具潜力的烟气分离材料,然而如何通过修饰其孔道内部来增强分离性能,始终是科研领域的一大难题。对此,吉林大学李激扬教授课题组提出了一种创新策略——在小孔RHO沸石中嵌入碳点(CDs)以构建氢键陷阱。这一方法能够有效调控沸石孔道的微环境,进而增强其对CO2与N2的分离能力。具体而言,该策略通过简单的煅烧过程将CDs引入RHO沸石,利用沸石缺陷位点中丰富的羟基与CDs形成氢键。并且,借助¹H-¹H DQ-SQ实验、原位红外光谱以及密度泛函理论(DFT)计算,有力地证实了这种独特的氢键陷阱可以选择性地捕获并富集CO2。

图1. CDs-RHO沸石中的氢键陷阱及CO2吸附机制示意图

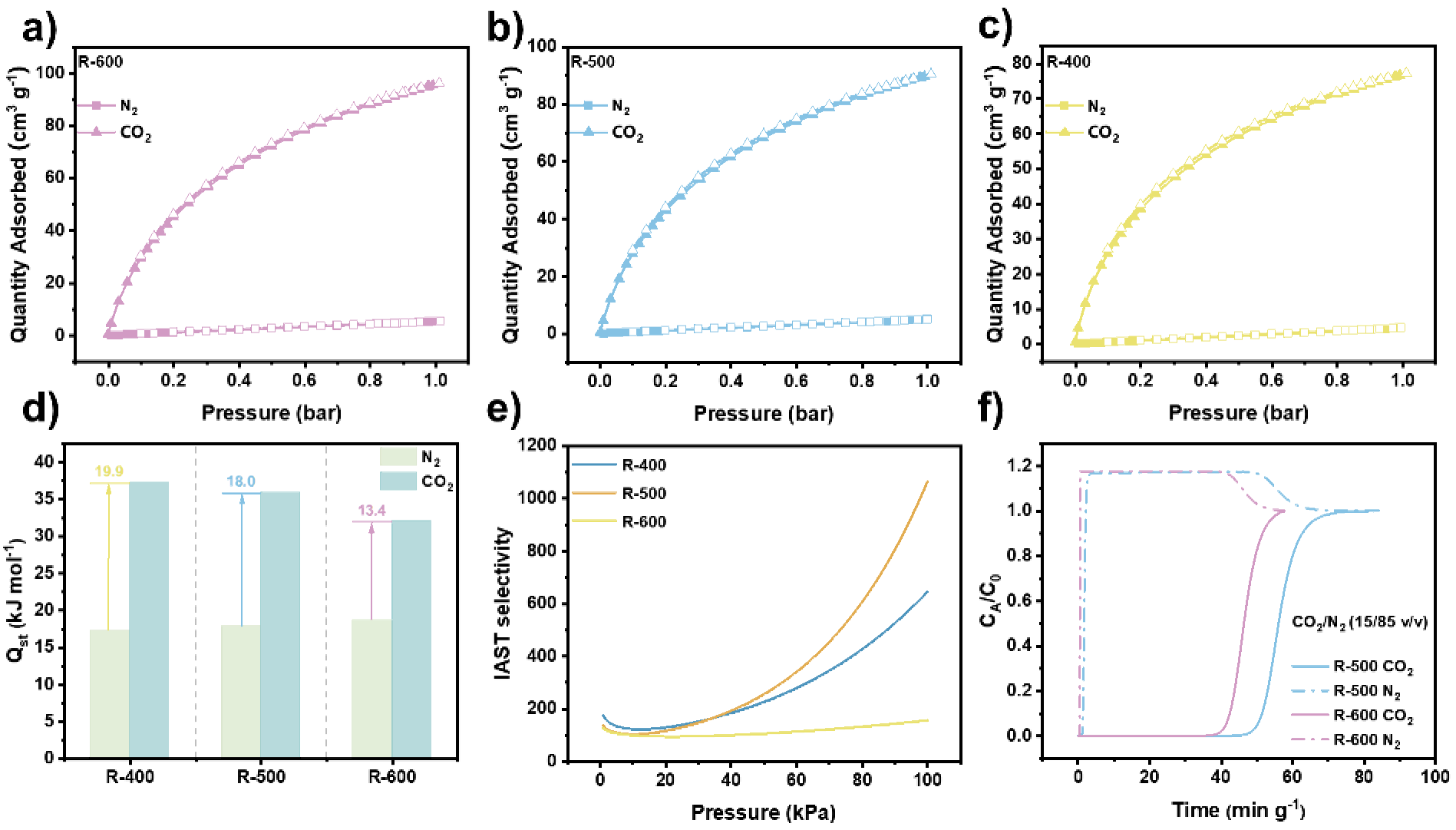

从实验结果来看,含有CDs的沸石(R-500)表现出色。在298K、1 bar的条件下,其CO₂吸附量达到90.40 cm³ g⁻¹;对于CO2/N2(15/85)混合气体,其IAST选择性高达1063.6,显著优于传统的RHO沸石。尤其在动态分离过程中,R-500依然保持着42.9cm³ g⁻¹的CO2吸附容量,而且CO2与N2的保留时间差达到41.4 min g⁻¹,远超不含CDs的R-600(34.4 min g⁻¹),这充分证明了它在实际应用中的巨大潜力。值得一提的是,该策略通过简便的煅烧工艺即可实现,无需复杂的后合成修饰,还具有良好的重复性和规模化制备潜力。经过多次循环实验,R-500的性能没有出现明显衰减。其高效的分离性能与低成本优势相结合,使其成为工业级烟气CO2/N2分离的理想候选材料。

图2.CDs-RHO沸石的CO2/N2吸附分离性能及动态穿透行为表征

在此基础上,该团队进一步探究了碳点诱导的氢键陷阱在CO2吸附机理与动态分离过程中的作用机制。通过原位FTIR和DFT计算等手段,深入分析了CO2与氢键陷阱的相互作用模式。研究发现,在CO2吸附过程中,沸石骨架的桥连羟基(T-OH)及碳点的C-OH基团共同与CO2形成氢键,其中T-OH和C-OH的特征峰均发生红移,表明氢键作用的形成。相关表征及理论模拟显示,动态吸附时氢键陷阱的浓缩效应促使CO2单体相互作用形成二聚体,这解释了动态吸附容量高于静态吸附的现象。在碳点赋予的孔隙微环境调控和氢键作用的双重影响下,该体系展现出优异的CO2/N2分离选择性,为理解氢键陷阱在气体分离中的作用机制提供了直接证据。

综上,碳点诱导策略通过嵌入碳点形成氢键陷阱,调控孔隙微环境实现CO2选择性吸附,在沸石的分离性能与分离作用机制上取得进展。这为沸石孔隙修饰和气体分离材料设计提供了新路径,未来该策略可扩展到其他气体分离体系,通过改善碳点性质与沸石结构来提高分离效率,在碳捕集、气体纯化等领域应用价值显著。

该研究成果以“Carbon Dots-Induced Hydrogen-Bonding Traps in RHO Zeolite: Mechanistic Insights and Superior Flue Gas Separation Performance”为题发表在Angewandte Chemie International Edition上(Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202509087)。炸金花在线-炸金花在线玩

博士研究生杨祎宁为第一作者,吉林大学李激扬教授为通讯作者。

论文链接:

//onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202509087