“The perhaps ‘most chemical’ activity of chemists is synthesis of molecules…”

− Albert Eschenmoser, Swiss Organic Chemist (1925-2023)1

【新闻来源:CCS Chemistry公众号】有个有趣的现象:化学工作者们会根据感兴趣的领域自然而然地聚集成不同研究圈子。美国物理化学家Gilbert N. Lewis曾说,“物理化学是一切有趣的存在”,但有机化学家们却不能苟同,必定会说“有机化学才是!”对化学领域的偏好,如同美学鉴赏一般,因人而异。

尽管有不同的“化学偏好”,但化学工作者们无一不对那些凭借惊人发现或创造将化学推向新高度的研究成果心怀敬佩。就像置身山野中直面极致美景,自然的神秘与复杂在眼前展现,那一刻我们屏住呼吸、肃然起敬。取得改变研究范式的卓越成果,往往需要数年甚至数十年的刻苦钻研,但它们使平凡的日常研究充满希望与无限可能。

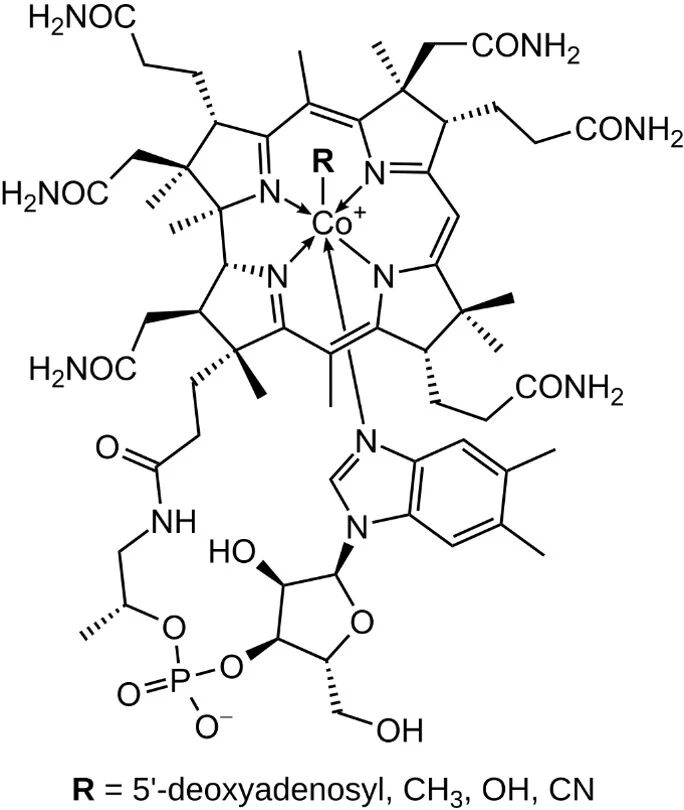

我们何其幸运,能投身这样一个学科领域:它将人类知识从最初对空气和物质组成的简单理解,逐步提升到对化学键、化合物的系统识别,再到利用这些知识,精准地把物质转化成食品、药物、染料、塑料等。化学从基础层面被定义为研究物质及其转化的科学,然而,这种简化的概括并不能充分体现这门“中心科学”和化学研究的万千法门。各种分子,简至二氧化碳(CO2),繁如维生素B12(图1),都非常重要。化学研究的疆域正不断被拓展:从揭示简单分子的反应机制,到从自然界中分离复杂分子,再到设计合成更大、更精巧的分子结构……

有机合成于整个化学领域中有着当之无愧的特殊地位,因为它让化学工作者们能够复制、修改乃至创造分子,然后应用于现代生活的方方面面。瑞士化学家Albert Eschenmoser曾将分子合成称为“或许是化学工作者最‘化学’的活动……”1美国化学家K. C. Nicolaou也曾讲:“有机合成关乎人类福祉,它使我们能够创造新的化学实体(即分子),获取最珍贵的物质资源。”2他进一步说,“有机合成领域的旗舰引领是全合成”,这一专注于天然产物构建的分支领域极具挑战,既是“一门精细的艺术,又是一门精准的科学”2。近两百年前,德国化学家Friedrich Wöhler在实验室中首次合成天然产物——尿素,这通常被认为是有机合成的诞生。此后,成千上万更为复杂的分子被成功合成,其中有些分子需历经数十步反应。

图1.维生素B12的化学结构。来源:Wikimedia Commons

全合成乃至整个化学发展史上,维生素B12的合成无疑是一个重要里程碑。其结构测定本身已是一个重大成就,英国化学家Dorothy Hodgkin利用X射线技术成功解析青霉素和维生素B12等重要生化物质结构而荣获1964年诺贝尔化学奖。虽结构已知,但维生素B12的全合成极其复杂艰巨,一度被视作合成化学的“珠穆朗玛峰”——一个几乎不可实现的目标。³

维生素B12的合成最终于1972年完成,是合成化学史上一项举世瞩目的成就。合成工作历经十二载,由瑞士苏黎世联邦理工学院Albert Eschenmoser教授课题组与美国哈佛大学Robert B. Woodward教授实验室共同完成,整个合成路线包含了近100个步骤。Eschenmoser后来回忆道:“维生素B12的全合成在某种意义上证明,只要愿意投入必要的时间与精力,今天的化学工作者原则上能够合成任何(低分子量)天然产物。”1

图2.Robert B. Woodward教授(左)与Albert Eschenmoser教授(右)于1979年3月5日合影。

在两位教授(图2)的共同带领下,来自19个国家的91位博士后和博士生全心投入维生素B12的合成工作。参与该项目的所有成员付出了极大努力,也深感自豪。曾在Woodward实验室从事博士后研究的Srinivasa Ranganathan博士回忆道:“(Woodward教授)平均每天工作14-15小时(周六半天)。我刚加入时,他期望我每周工作100小时!到项目后期,我的工作时间远不止此。”4CCS Chemistry顾问编委Jean-Marie Lehn教授也曾在Woodward组进行博士后研究。Lehn教授曾在多年前访问清华大学并作超分子化学报告,张希教授也在现场。在回顾超分子化学领域发展时,Lehn教授特别提及维生素B12的全合成,他指着分子中红圈标出的片段表示:“这一部分是我在Woodward教授课题组做博士后期间合成的。” Lehn教授于1987年因合成穴醚(cryptands)与Donald Cram、Charles Pedersen共同获得诺贝尔化学奖,但他依然对参加过维生素B12的合成感到特别自豪。

维生素B12被誉为“自然界最美的辅因子”,而其全合成堪称一项浩大工程,唯有创造性的合成策略与紧密高效的跨团队合作才能完成。5Eschenmoser教授将两个课题组的合作称为“协作竞争”,并回忆道:“我们约定,在全程充分共享实验中获得的所有信息,任何一方都不应抢先达到终点。这为双方都提供了时间和机会,能够深入探索合成过程中遇到的科学问题。在合作的十年间,大量的信息在大西洋两岸间频繁往来传递。”1在2017年发表于Tetrahedron期刊的一篇精彩而详实的回顾文章中,作者们高度评价了Eschenmoser-Woodward合作的独特性:“促成这样一个意义非凡的合作项目成功的因素,远不止合成策略和团队规模。它更需要绝对真诚与彼此信任,使两个团队如同一体般沟通和思考,同时又展现了两人各自的智慧与才华。”6

像维生素B12全合成这样的研究壮举并不常见,但每天都有无数研究团队和合作项目在攻克复杂的化学难题。在本期CCS Chemistry发表的文章中,我们非常荣幸地呈现其中的杰出工作,同样展现了化学这一美妙领域的持续进步。本月以4篇精彩的Mini-Reviews开篇,分别是:1)清华大学刘凯等关于锂电池的超分子策略的综述文章;2)韩国高丽大学Jong Seung Kim等关于病毒感染的荧光成像的综述文章;3)北京大学陈鹏、中国科学院分子细胞科学卓越创新中心吴家睿、国家自然科学基金委员会化学科学部黄艳等关于动态生物大分子修饰的综述文章;4)中国科学技术大学吴思等关于光响应高分子纳米复合材料的综述文章。此外,本期还包括3篇Communications和18篇Research Articles,涵盖了铜催化氧化偶联、吡啶C–H甲酰化、有机电合成、P-手性中心构建、阳离子识别、人工水通道、共价有机框架、锂金属电池、有机太阳能电池、白光有机发光二极管、塑料废弃物升级回收、CO2转化为C2+产物等主题。每篇文章的导读请见:。

化学,特别是有机合成领域,正以前所未有的速度持续发展。人工智能的预测与优化能力,以及自动化机器人系统带来的效率提升,正不断拓展这一学科的边界。分子工程——由德裔美国化学家Arthur R. von Hippel于1956年首次提出,旨在“根据需求从原子、分子层面构建物质”,如今已发展成为一门独立学科,由跨学科团队合作共同创造新材料。7过去,合成一个定制分子可能需要30步反应和大量试错;如今借助AI的力量,同样目标的合成路径可能被缩短至十步甚至更少。这样的进展正逐步成为现实,而这种引人入胜的分子合成新方法仍蕴藏着巨大潜力待我们发掘。

今天,技术的突飞猛进为全合成等复杂课题不断带来新的解决方案,我们更须铭记化学研究根植的伟大传统。过去如此、今天亦然,化学始终是一项饱含人类智慧与热忱的事业。在漫长的探索历程中,无数研究者以他们的经历、成功与失败,共同谱写下这门科学的故事。几乎所有重大突破都离不开智慧且充满活力的个体协作,正如Woodward教授和Eschenmoser教授,他们因共同的好奇心而携手并进。牛顿的名言值得我们一再重温:“如果我比别人看得更远,那是因为我站在巨人的肩膀上。”我们应当向这些化学领域的大师——无论是过去的先驱,还是今日有幸并肩的同仁——致以敬意与感激。若没有他们的非凡贡献,我们就不会有如此广阔而令人兴奋的化学领域去探索。

张希 教授

CCS Chemistry主编

E-mail: [email protected]

Donna J. Minton 博士

中国化学会出版主管

E-mail: [email protected]

致谢:

衷心感谢Jeffrey Seeman博士惠允使用图2中Robert B. Woodward教授与Albert Eschenmoser教授的合影。

参考文献:

1. Hargittai, I.; Hargittai, M.,Candid Science III More Conversation with Famous Chemists; Imperial College Press: River Edge, NJ,2003. pp. 96-107.

2. Nicolaou, K. C. Organic Synthesis: The Art and Science of Replicating the Molecules of Living Nature and Creating Others Like Them in the Laboratory.Proc. Math. Phys. Eng. Sci.2014,470, 20130690.

3. Sauvage, J.-P. 分子之美; 杨恩毅 译; 机械工业出版社,2025(originally published asL'élégance Des Molécules; humenSciences: Paris, France,2022).

4. Ranganathan, S. Robert Burns Woodward (1917-1979) A Personal Profile.Resonance2014,19, 586-589.

5. Stubbe, J. Binding Site Revealed of Nature's Most Beautiful Cofactor.Science1994,266, 1663-1664.

6. Sigg, H.-P.; Hendrickson, J. B.;and Craig, G. W. Woodward’s Unfinished Total Synthesis of Colchicine, a Collaborative Prelude.Tetrahedron2017,73, 5563-5576.

7. Von Hippel, A. Molecular Engineering.Science1956,123, 315-317.

8. Turnbull, H. W., Ed.The Correspondence of Isaac Newton: 1661-1675, Vol. 1; London, UK: Royal Society at the University Press,1959; p. 416.

注:本文根据CCS Chemistry2025年第10期editorial 翻译整理而成。原文请见: